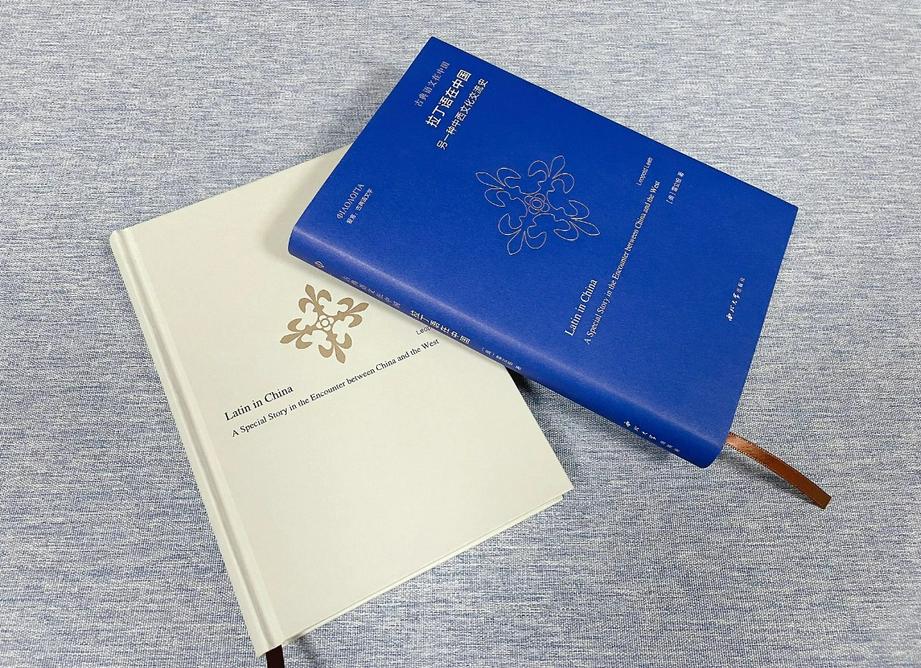

2025年1月,《拉丁语在中国:另一种中西文化交流史》由西北大学出版社出版,梳理了拉丁语在中国鲜为人知的历史,为研究中西文化交流、拉丁语传播及相关领域提供了翔实且宝贵的素材。该书入选了中华读书报3月推荐榜单。

内容简介

本书主要叙述了拉丁语在中国的发展史和接受史。作者从一个“参与者”的角度回顾了从元朝前到21世纪初,中国历史上出现的拉丁语碑文、明末清初的出版物、中国学习拉丁语的历史人物和早期留学生、在华拉丁文学习和图书馆,流传于中国的拉丁语歌曲和祈祷经文,以及21世纪拉丁语在中国的新发展等。溯源了拉丁语在中国发展、传播的来龙去脉,也反映了中西文化中以拉丁文为介质的多方面交流情况,涉及学术、语言、音乐、铭文和出版物等。

图书亮点

梳理拉丁语在华的传播轨迹,涵盖文化交流、学校教育、学者贡献等方面,填补了拉丁语发展史的研究空白。

阐述拉丁语与中国文化的相互影响,不仅探讨拉丁语对中国现代汉语词汇、句法等的渗透;而且呈现了中国文化语境对拉丁语传播的作用,揭示了中西文化交流的复杂性。

汇集了大量中国近代史、中西文化交流史及现代汉语发展史相关的历史文献,另附有人物故事、教材词典等资料。为研究中西文化交流、拉丁语传播等领域提供了翔实而宝贵的文献资料。

作者推荐

雷立柏说:“我现在在北京教授拉丁语,而700年前就有人和我一样在北京教拉丁语了,他叫孟高维诺。他是一位耶稣会的传教士,只是没有历史文献并没有提到他。但他写给罗马的七封信就是使用了拉丁语。这带给我很大的兴趣。”

另外,雷立柏还提到历史学家方豪写过唯一一篇关于拉丁语在中国传播的文章,而文章也只有25页。他觉得这并不能概况拉丁语在中西交流中的作用。

”希望大家能通过我的书,更好地了解中西文化交流的历史,而拉丁语起了太大的作用,不应该被忽略。“他分享到。

作者简介

雷立柏(Leopold Leeb),奥地利人,生于1967年,致力于研究中西文化交流,资深拉丁语学者。

中学学习拉丁语和古希腊语;大学学习哲学、宗教学及基督教神学课程;1988-1991年,在中国台北学习汉语语中国哲学;1999年于北京大学哲学系获得博士学位,论文题目为《张衡、科学与宗教》。

从事研究和翻译。1999-2004年在中国社会科学院世界宗教所进行翻译和研究,教授拉丁语、希腊语、希伯来语;2004年以来,在中国人民大学文学院教授西方古典语言(拉丁语、古希腊语和古希伯来语)。

译著和著作良多。曾出版著作和工具书有《圣经的语言和思想》《古希腊罗马及教父时期名著名言辞典》《中国基督宗教史辞典》《拉丁语桥》等。

本书目录

序

自序

拉丁语在中国的大事年表

导论:拉丁语的传播史

第一章:元朝之前的文化交流

第二章:元朝

第三章:明末清初的外国学者

第四章:早期的中国拉丁语学者

第五章:16—20世纪的拉丁语学校

第六章:20世纪的中国学者和名人

第七章:中国的拉丁语图书馆

第八章:拉丁语歌曲和祈祷经文在中国

第九章:拉丁语词典、教科书和期刊

第十章:拉丁语对现代汉语的影响

第十一章:拉丁语在21世纪初的发展

附录一:罗明坚《大学》译文

附录二:为什么中国学生应该学习拉丁语?十个论点

文献选目

双语人名索引

跋

立场声明

基督时报特约/自由撰稿人文章,文中观点仅代表作者立场,供读者参考,基督时报保持中立。欢迎个人浏览转载,其他公众平台未经授权,不得转载!

版权声明

凡本网来源标注是“基督时报”的文章权归基督时报所有。未经基督时报授权,任何印刷性书籍刊物、公共网站、电子刊物不得转载或引用本网图文。欢迎个体读者转载或分享于您个人的博客、微博、微信及其他社交媒体,但请务必清楚标明出处、作者与链接地址(URL)。其他公共微博、微信公众号等公共平台如需转载引用,请通过电子邮件(jidushibao@gmail.com)、电话 (021-6224 3972) 或微博(http://weibo.com/cnchristiantimes),微信(ChTimes)联络我们,得到授权方可转载或做其他使用。